「第6回

各部門の受賞作品をご覧いただけます。

第6回フォト部門

※画像をクリックすると拡大表示されます。

一般の部

小中高生の部

(敬称略・年齢、学年などは応募締め切り時点)

(注)入賞作品を無断で使用したり、転用したり、個人、家庭での読書以外の目的で複写することは法律で禁じられています。

審査員からのひとこと

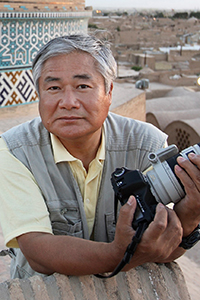

野町和嘉(写真家/日本写真家協会会長)

今年度は、深みのある素晴らしい作品が集まり格段にレベルアップした印象です。

厚生労働大臣賞「小さな笑み」はお湯から上がったところなのでしょうか。柔らかなタオルで

日本医師会賞「がんばって」はタイトルがいいですね。老いを懸命に生きている人間社会の大変さを、路上に寝そべって首を少し傾けた猫がいたわるようにして見つめている。手前に咲きほこる鮮やかな花々もとっても効果的です。

読売新聞社賞「縄張り争いの果て」はエゾシカのオス2頭が壮絶な争いのあげく、絡まった角が外れなくなって片方が死に、残った1頭が頭の部分だけをくっつけたまま生き延びている。野生の生態の

文部科学大臣賞「パパと遊んだ日」は日影が長く延びてゆく夕刻に、お父さんの自転車に乗せてもらっておうちに帰って行く。ふと見ると、流れる光景のなかに自分たちの影を発見して夢中でカメラを向ける小学2年生、7歳児の興奮が伝わってきます。

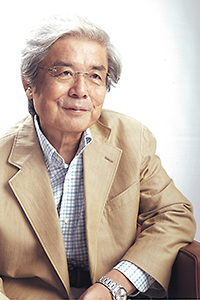

岩合光昭(動物写真家)

© Machi Iwago

作中の笑顔を見ると、こちらも

厚生労働大臣賞「小さな笑み」は審査員満場一致でした。誰が見ても「微笑んでいる」と思わせるところがこの作品の力となっているのでしょう。背景と赤ちゃんとの色のコントラストも印象に残ります。撮影した方の赤ちゃんへのやさしい語りかけが聞こえてくるようです。

日本医師会賞「がんばって」は構図が

読売新聞社賞「縄張り争いの果て」は動物の作品で一番印象に残りました。縄張り争いは動物の世界では当たり前のことですが、このような形で見ると衝撃的で、野生に生きる厳しさを改めて感じます。この後、このエゾシカのオスは生き残れたのか。そんな思いまで抱かせる作品です。

文部科学大臣賞「パパと遊んだ日」は何かを感じて、シャッターを押す。写真にとって大切なことがそこにあると思います。これが写真の原点なのだと感じました。幼いころの記憶として、永遠に残る一枚となる。こんな写真がたくさんあったら幸せな人生ですね。タイトルも好きですよ。

玉城ティナ(女優)

終わりがあるとわかっているからこそ、今生かされている私達はふとした一瞬に、感情を抱く事ができると思います。そのきらめきを切り取るのに一番しっくりくる表現が、私にとっては写真です。今回の写真も、

厚生労働大臣賞「小さな笑み」は一番小さくて、一番希望の感じられる存在である赤ちゃんを被写体とした、まっすぐな写真だなと思いました。個人的には、鮮やかな色ではなく、グレーや白をチョイスした事で、幸せ

日本医師会賞「がんばって」は、なんでもないような日常写真に一見感じられるのですが、実はとても計算されています。手前のお花のピンクや赤、おばあちゃんのパンツの青、猫と麦わら帽子の色合いや、絶妙な構図など。おばあちゃんが猫に応援されているようでほっこりします。

読売新聞社賞「縄張り争いの果て」は北海道でしか撮れないでしょうし、初めて見た写真でした。自然界の厳しさ、生きるか死ぬかの戦いの末の一枚。表情の感じ取れない鹿だからこそ、こちらにリアクションを委ねてくるように感じました。ショッキングですが、目を背けてはいけない現実が写っています。

文部科学大臣賞「パパと遊んだ日」はお父さんの

第6回エッセー部門

※タイトルをクリックすると作品が表示されます。

一般の部

- 厚生労働大臣賞

- 私を救ってくれた保健師さん

- 江口 絵里子(38)大阪府

- 日本医師会賞

- 最後の贈り物

- 池田 康子(63)長野県

- 読売新聞社賞

- 干支のぬいぐるみ

- 田上 寛容(52)鹿児島県

- 審査員特別賞

- 終わり良ければすべてよし

- 小髙 綾乃(40)東京都

- 審査員特別賞

- 私を救った言葉

- 前田 俊武(75)北海道

- 入選

- 生きてこそ

- 河島 憲代(75)静岡県

- 入選

- 二度目のさよなら

- 阿部 廣美(73)静岡県

- 入選

- Every day is a GIFT

- 秋澤 真希子(38)埼玉県

中高生の部

- 文部科学大臣賞

- 自宅で看取る

- 池田 帆那(12)長崎県

- 優秀賞

- 祖父への手紙

- 西野 花香(14)大阪府

- 優秀賞

- 命のつながり~母から学んだこと~

- 横浜 桃香(16)北海道

- 優秀賞

- 「意思疎通」は難しい

- 武知 涼太(16)愛媛県

小学生の部

(敬称略・年齢、学年などは応募締め切り時点)

(注)入賞作品を無断で使用したり、転用したり、個人、家庭での読書以外の目的で複写することは法律で禁じられています。

審査員からのひとこと

養老孟司(東京大学名誉教授/解剖学者)

何年か審査に当たっているが、全体の水準がしだいに高くなって、審査が難しくなってきたように思う。今回は引き続くコロナもあり、世相がやや暗いという背景があって、結果的には前向きで明るい作品に好感を持つことになった。

感動的な出来事を描いた作品が多かったが、そうした出来事を人に伝えるのには、技量が必要である。出来事と書き手の距離の取り方と言ってもいい。距離が近すぎると、押しつけがましく感じられるし、遠すぎると感動が薄れる。

家族に関する身近な話題が多かったが、もう少し広く世間を見て、さまざまな事象について書けるような視点を養ってほしいと思う。いわば私小説から離陸して、より大きな文学的視点に立つ、と言ってもいい。

玄侑宗久(作家/福聚寺住職)

例年のことですがまさに作品の数だけ人生があり、じつに豊かな拝読時間でした。感謝します。人生も体験も評価などできないものですが、ここでは優劣をつけざるをえず、これはあくまで表現についての評価だと、応募者の皆さんには言い訳しておきます。

ただ、なかには体験として忘れがたい話もあり、私にとっては妊娠4ヶ月で末期

水野真紀(俳優)

中高生の部の文部科学大臣賞「自宅で看取る」は理想と現実を軽やかに描いた印象的な作品でした。

定期的に幼稚園でボランティア活動をしていますが、家に帰れば85歳と82歳の実親との生活が待っています。このような状況で強く思うのは、生命の輝きや重みに年齢は関係ないということです。

生命への思いに満ちた作品の数々を前に、付

作品と向き合う時間は、生命の輝きを見つめ直し、その生命にかかわる人々と出会うひとときです。直接お会いする機会はなくとも、エッセーを通じて、私たちは人の優しさやいたみに触れ、思いやる気持ちを育むことが出来ます。これらの作品が多くの人に届くことを願うばかりです。